2019年12月09日

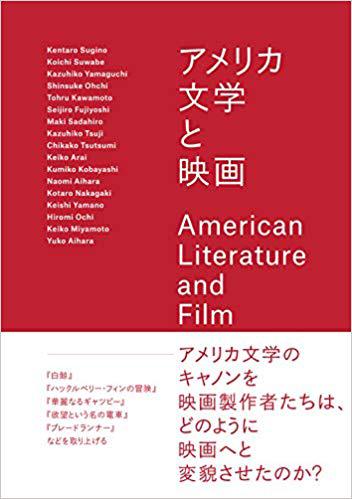

『アメリカ文学と映画』

本書はアメリカ文学と映画についての17個のアダプテーション研究論文が集録されている。アダプテーションとは「別のメディアの先行する作品を基に芸術作品を作るプロセス。また、そのように作られた二次的作品」(オックスフォード辞典)のことをいう。原作の方が映画化作品よりすぐれている、あるいは映画化の評価基準を原作通りであるか否かで決めるといったよくある見方から我々を解放してくれる。

《7 小説的社会と映画的世界 『アメリカの悲劇』、エイゼンシュタイン、「陽のあたる場所』小林久美子》

シオドア・ドライザー著『アメリカの悲劇』(1925年)は、貧しい出自の青年が、地元の名士の娘との婚約と成功を目前としながらも、つきあっていた女工を殺し死刑となる悲劇を描いた長編小説である。ジョセフ・フォン・スタンバーグによる映画作品(1931年)が「原作の早回しのような映像版あらすじと化し」(110ページ)たのに対し、ドライザーは上映中止の訴訟を起こした。これに対し、著者は商業映画化にとって時間的制約は不可避であり、プロット展開の遅い同作品を映画化すること自体、そもそもそぐわないのではないかとの疑問が生じることに触れる。その上で、1930年に映画化を依頼されたセルゲイ・エイゼンシュタインは、主人公の「個」と「社会」のぶつかり合いをモンタージュ技法によって表現することで、原作が映画化にふさわしいことを理論的に証明したことに注目する(結局映画会社の意向で映画化は実現しないのだが)。

本論考が秀逸なのはこの後である。『陽のあたる場所』(1949年)で見せるジョージ・スティーブンス監督の撮影技法について、当該カットのビジュアルと併せてなされる批評がそれだ。それは「通常あますところなく被写体を捉えるはずの接写が、本作においては、むしろ観客にすら踏み込むことのできない不可侵の領域を指し示す」(115ページ)。それがドライザーやエイゼンシュタインの想定する〈社会〉と異なるのは、「その顔だけでスクリーン上の〈世界〉が成立してしまうような、隔絶された個人を表現」(116ページ)している点にあるとする。

ベーシックな形式として、文学では〈個〉(「内面」)はセリフに、〈社会〉は(地の文)に分けられ表現されるとすれば、エイゼンシュタインはそのプロット展開の遅さをモンタージュ技法で解消し、スティーブンスは撮影技法によって〈社会〉よりも〈世界〉を表現したとする評価は、文学と映画の表現形式の違いとそれぞれの利点を思想的に表現し、読ませる。

これ以外にも個人的に唸らされた論考を挙げる。《9 ひとりで歩く女 ウィリアム・ワイラー監督『噂の二人』 相原直美》は、人間がただ黙々と歩くラストシーンこそ原作者のヘルマンが現したかった成熟した女性共同体へと向かう姿であるとし、アダプテーションの価値と快楽を見出す。《12 裏切りの物語 『長いお別れ』と『ロング・グッドバイ』 諏訪部浩一》は、フィルム・ノワールと相性の良いレイモンド・チャンドラーの前期ハードボイルド小説を乗り越える試みとしてあると『長いお別れ』を評価した上で、その問題意識を共有していたであろうロバート・アルトマン監督作品について「観客の期待」を裏切ることを目的として撮られた映画であると刺激的に問いを投げかける。《17 コーマック・マッカーシーの小説とコーエン兄弟の映画の対話的関係の構築をめぐって 『ノーカントリー』における「暴力」と「死」の映像詩学 山口和彦》は、小説で記述される戦争体験や人間の内面世界を省略し、ハンティングのシークエンスから「撃つ/写す」(シューティング)という主題を提示するコーエン兄弟の企みに、対話的関係という映像表現の本質を見出す。

『アメリカ文学と映画』

編集責任:杉野健太郎

発行:三修社

発行年月:2019年10月30日

Posted by 24wacky at 09:17│Comments(0)

│今日は一日本を読んで暮らした