2018年09月01日

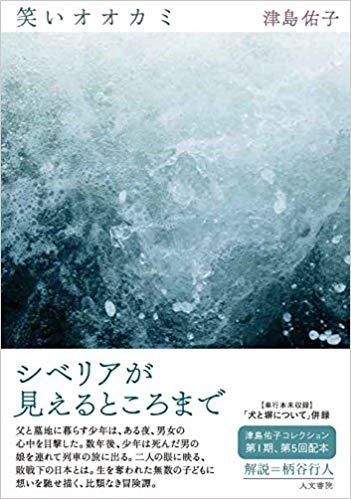

『笑いオオカミ 津島佑子コレクション』

戦災の記憶が未だ残る東京で母親と二人で暮らす十二歳の少女「ゆき」と、先の大戦の被害者である父親と二人、社会から孤絶され墓地で育った「みつお」。「ゆき」は「みつお」に誘われ、鉄道の旅に出で立つ。二人にとっての動機はそれなりにあるが、決定的ではない。序章での歴史的記述で確認されるオオカミが読者の想像力の余地に残されるように、それは登場人物二人の内面の動機を越えて、小説を書くことを通して不可避的な「遊動性」として動員=導引される。津島佑子後期の転換期を示す代表作である。

東京から北へ向かう旅がいよいよ始まると、「みつお」は唐突に「ゆき」に告げる。「ゆき」は男の子に見られた方が怪しまれないから〈ジャングル・ブック〉に出てくる人間の子ども「モーグリ」になればよい。そして自分はオオカミたちの大ボス「アケーラ」になるのだ、と。「みつお」は、「アケーラ」=オオカミが「モーグリ」=人間に対して庇護的であることを欲望する。しかし、時より自分より弱いはずの「モーグリ」を頼ろうとする自身を発見する。そこには時より露呈してしまう、少女から大人の女性に成長しようとする「ゆき」へのエロス的眼差しが交差している。

さらに鉄道旅行の中盤では、やはり唐突に、「みつお」は自分が〈家なき子〉の「レミ」、「ゆき」は「カピ」になるのだと宣言する。「カピ」は犬であるが旅芸人の先輩として「レミ」を守り続ける存在なのだと。「みつお」は自らは人間でありながら動物に守られるという関係性への変化を発話することで直覚する。

ここでは物語が小説になるための仕掛けとして、「変身」(メタモルフォーゼ)がある。ドゥルーズ=ガタリの「生成変化」(devoir)を重ねて吟味してみたい。さらにいえば、「遊動性」は「行って帰ってくる」「物語」の特性とどう関わるだろうか?

『笑いオオカミ 津島佑子コレクション』

著者:津島佑子

解説:柄谷行人

発行:人文書院

発行年月:2018年6月30日

2018/06/29

柄谷行人は1980年代初めから文学批評から身を引いて行った。朋友である中上健次の死(1992年)がその区切りをつける出来事となった。柄谷にとって、その時から、中上の代わりに津島佑子が存在し始めたわけだが、その後『黄金の夢の歌』(2010年)によって、津島は中上の代行者以上の存在であることに気づく。アイヌ…

2018/04/15

優れた小説作品がそうさせるように、読書の途中でグイグイと引き込まれ、時間の経つのも忘れ、結果夜を通しての耽溺となることがある。本書がまさにそうだ。それまでは今ひとつ読む進めることに入っていけない停滞した時間が続いたのち、ある箇所から一転して読むことの快楽が刺激され、ページをめくるのが永遠に続…

2018/01/29

津島佑子にとって、「夢」は文学手法ではない。作品のテーマでもない。それはかろうじて生きること=書くことの総体その自由度の謂である。 一人息子の急死のあと身を寄せる母の老朽化した実家の建て直し。主人公の章子は、ついでに見直される物置き小屋を二人の男と共に「夢殿」と名づけ、そこをつかの間のシ…

2017/12/03

我が子の突然の死という事態に向かい、作家は書く行為に跳躍の可能性を望む。平安時代の王朝物語「夜の寝覚め」を現代語で改めて書くというアイデアに読者はじりじりとつきあわされる。「子どもの死」という普遍的なモチーフへの昇華は、千年前の「宿世」を現代の我々が読むという途方もなく贅沢な行為を媒介しては…

2017/10/14

本書は2016年12月11日にかつて若き津島佑子が在学した白百合女子大学で開催された追悼シンポジウムの記録である。鹿島田真希の基調講演に始まり、木村朗子、川村湊、中上紀、ジャック・レヴィ、菅野昭正、中沢けいなどの発言がある。その中で与那覇恵子は冒頭で、津島文学の本質を次のように見事に表現している。…

2017/08/30

結末は正月、新居を披露するために親戚たちが集まる母の家。11歳の「私」は、ダウン症の兄を連れ、冬の日の庭を冒険する。そしてガラス戸越しに居間で談笑する大人たちを覗き見する。二人だけの秘密の冒険。「私」は木に登り、その家を見下ろす。その眼差しの先には、親戚たちに混じって成長を続ける「私」自身の姿…

2017/08/29

息子を失ったことをようやく受け入れたように、娘と二人住むことになった新しい貸家の描写。これが実は、というかやはり、夢だったという冒頭。息子の死から3年目の冬、息子は死んでいないという「喜びに充ち溢れた夢」は、もはや見なくなっている。 世間では「母親が子を失うほど悲しいことはない」とか「耐え…

2017/08/28

生々しい性的な夢想から、語り手は失ってしまったはずの息子が戻ってきての共生を断続的に噛みしめる。せっかく戻ってきた息子の「耳朶に触り、指の一本一本に触り、足にも触りたい」。だが、身近な人の顔が思い出せない自分の記憶力のなさにうろたえる。さらに、写真やビデオに残る息子の顔の記録と、自分が抱く記…

2017/08/27

母が若返っていく。娘が初潮を迎える。息子の死を介して、肉親の他者性が不意を突く。語り手は語り手であるがゆえに、そのことを見て留めることができる。『悲しみについて 津島佑子コレクション』著者:津島佑子発行:人文書院発行年月:2017年6月30日2017/08/26「ジャッカ・ドフニ──夏の家」『悲…

2017/08/26

冒頭、知人との電話の会話で息子が不在となったことがほのめかされる。だが、次の奇妙な一文で早くも展開が変わる。「そこへ移り住んで待ち続けていれば、いつということは分からないが、そして必ず、とも保証はできないが、息子が一人で戻ってくる可能性はある、ということだった」。続いて「町なかのごみごみした…

2017/08/23

夜の電話、七十なかばの母から、同居する兄がいなくなった、どうしようといって泣いている。だが、書き手はそのシークエンスを次の一文で即座にカットし、そのまま過去の追想へと転じる。「三十年近くも前、十五歳になっていた私の兄は、心臓発作で急死した」。つまり、現在時制で母と二人で暮らしているはずの兄は3…

2017/08/22

急死した息子ダアが夢に現れる。夢の中なので一人称のわたしも周囲の誰もそれがおかしいとは思わない。ダアの裸体を抱きしめる欲望でさえも。それら断片が記録的でもあり創作的でもある文体で記されている。それ自体が作者の奸計であることは確かだろう。「これは本当に夢の記録か?」「いや、それを装った虚構に違…

2017/03/04

津島佑子の遺作『ジャッカ・ドフニ 海の記憶の物語』(2016年)は、なぜ、3・11後の状況とアイヌの「生存の歴史」を結びつけながら書かれたかと問う刺激的な論考である。 同作品への評価としては、少数民族に対する日本人の無理解と無関心への「悲しみと憤り」が津島の執筆動機だとする川村湊の論考「”ジャ…

2016/10/09

3章では、障害を負って生まれた兄の耕一郎と絵美子が自宅二階の物干し台から屋根へと冒険し、となりの風呂場の開け放たれた窓から若い女性が水浴びしているのを盗み見するところから始まる。規範から「自由な」兄とその援助者の妹がとる行動は、かつての国民的作家の「猫」がそうであったように、移動して見るとい…

Posted by 24wacky at 19:26│Comments(0)

│今日は一日本を読んで暮らした